La masterclass

Dans les années 50, très tôt vous vous intéressez au dessin, vous êtes aussi une lectrice vorace et curieuse. Comment est-ce que vous décririez votre enfance et à quel moment arrive l’envie, la vocation de devenir mangaka ?

Bonjour à tous, je suis Moto Hagio. Je suis originaire de cette petite ville de Kyushu qui est connue pour sa production de charbon. Depuis que je suis petite, j’ai toujours aimé lire des livres et dessiner et c’est la principale occupation que j’ai eu lors de mon enfance. Dès que j’avais un peu de temps libre, j’aimais créer des histoires. J’avais des carnets de notes sur lesquels je dessinais des mangas. Mes parents y étaient opposés parce que ça n’allait pas avec leur vision d’une bonne éducation. Je dessinais donc en cachette, à l’abri de leur regard.

C’est lors de ma deuxième année de lycée que j’ai vraiment décidé de devenir mangaka professionnelle. Lorsque j’étais enfant, il y avait très peu d’informations sur les mangas. Nous n’avions pas d’indications sur la façon de les dessiner. Avec des amis, nous discutions et nous apprenions de façon autodidacte. Par exemple, la façon d’utiliser une planche. J’ai appris qu’on ne pouvait pas utiliser le recto et le verso en même temps.

Lors de ma deuxième année de lycée, j’ai eu un choc à la lecture de Shinsengumi de Osamu Tezuka. Cette lecture correspondait parfaitement aux angoisses que j’avais par rapport au futur. Je me suis identifiée au personnage principal et ça m’a permis de rentrer dans l’œuvre. Pendant une semaine, j’étais complètement consacrée à Shinsengumi. C’est cette émotion, que j’ai ressentie pendant une semaine entière, qui m’a donné envie de devenir mangaka. C’était à mon tour de procurer cette émotion aux lecteurs.

A l’époque, il y avait beaucoup de magazines de mangas qui faisaient des appels aux lecteurs et proposaient aux débutants de publier. J’ai donc acheté une feuille de papier beaucoup trop grande, afin d’y découper des planches de la bonne taille. J’ai ensuite commencé à dessiner dans le but de les envoyer à un magazine. Évidemment en secret de mes parents.

Quand on parle de vos débuts dans le manga, depuis votre première publication jusqu’à votre installation à Tokyo, on est frappé par le nombre de rencontres que vous allez faire et qui vont vous pousser dans cette direction, comme si vous étiez destinée à devenir mangaka. Il y a l’impression d’une destinée qui avance de manière un petit peu irrémédiable et très positive. Quels souvenirs vous avez de ces moments-là ? Est-ce que c’était aussi simple que ça ou est-ce qu’il y avait des périodes de doute ?

Mon plus grand souci à l’époque était de pouvoir continuer à dessiner sans que mes parents le sachent. Tout le monde en lisait mais je ne connaissais personne qui en dessinait. Il y a beaucoup de rencontres qui m’ont aidée. Et je pense que ça aurait beaucoup plus difficiles si j’étais restée seule.

Vous débutez en 1969, dans une industrie qui est encore très masculine, même au sein des publications qui sont destinées aux jeunes filles. A cette époque, est-ce vous réalisiez que vous étiez en train d’apporter quelque chose de novateur ? Aviez-vous le sentiment de faire partie d’une nouvelle génération, d’une communauté d’autrices qui arrivaient pour changer le monde ?

Je n’ai eu aucun problème pour mes deux premières histoires mais le contenu des suivantes était considéré comme trop sombre et assez lourd pour le lectorat. Je lisais des mangas depuis que j’étais petite mais je n’avais jamais réfléchi à l’idée de dessiner pour un public défini et pour un âge défini. Et ça n’a pas loupé, on m’a dit que ça n’allait pas et qu’il ne fallait pas que des jeunes adolescents tuent leur mère. [Rires] Rétrospectivement, je dois avouer qu’ils avaient raison.

Alors que je commençais à avoir une pile de planches refusées qui s’accumulaient, j’ai rencontré Keiko Takemiya. Quand elle a lu mes mangas, elle m’a demandé si je ne voulais pas monter à Tokyo avec elle. J’étais inquiète de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins parce que mes mangas ne se vendaient et j’avais peur de la réaction de mes parents qui refuseraient à coup sûr.

Je lui ai tout de même envoyé mes mangas refusés par Kôdansha et elle s’’est chargée de les montrer à Mr. Yamamoto qui a tout acheté. J’ai alors décidé de monter à Tokyo. En ce qui concerne mes parents, comme j’étais payé pour mes dessins, ils ont décidé de me laisser de l’espace. Ils m’avaient dit de rentrer si ça ne marchait pas. Une fois à Tokyo j’ai pu dessiner toute la journée avec des gens qui partageant ma passion autour de moi. C’était une période très plaisante.

En 1971, vous publiez Le pensionnat de novembre, qui est un récit fondateur au casting entièrement masculin et dans lequel on retrouve aussi cette figure du double, qui est assez récurrente et qui prendra différentes significations dans votre œuvre. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur la manière dont ce récit a été créé ?

Je suis allée voir un film conseillé par Masuyama qui était passionnée par les beaux garçons. Ce film se passe dans un pensionnat dans lequel deux garçons se lient d’amitié. A la fin, le héros se jette sur les rails d’un train et se suicide. Son ami pleure, mais ça ne change pas la situation. Comme à l’époque de Shinsengumi, ce film a commencé à me hanter. Je me demandais comment ce garçon allait pouvoir vivre avec la perte de son ami. J’ai alors essayé de trouver un moyen de faire revenir ce personnage et j’ai commencé à dessiner sans me préoccuper de publier cette histoire qui deviendra Le Cœur de Thomas.

En dessinant les deux personnages principaux, Thomas et Éric, je me suis dit que je pourrais faire un spin-off où ces personnages seraient de vrais jumeaux. Ça tombait bien parce que mon éditeur venait de me proposer de faire une histoire de 40-45 pages. C’est là que j’ai écrit Le pensionnat de novembre. Et pourquoi en novembre ? Parce qu’il a été publié dans le numéro de novembre. [Rires]

Durant cette période, je lisais beaucoup Hermann Hesse et on m’a expliqué que les écoles allemandes avaient justement des pensionnats. C’est pour cela que j’ai choisi de situer l’histoire en Allemagne.

« Lorsque j’ai écrit le script de Jūichi–gatsu no Gymnasium (Le pensionnat de novembre), j’ai fait deux versions : une version masculine, très inspirée des Amitiés Particulières, et une version féminine. C’est alors que s’est produit quelque chose d’inattendu: pour la version masculine, tout se mettait en place très naturellement, alors que la version féminine donnait une impression de ridicule. »

Moto Hagio – Exposition « Au-delà des genres »

Malgré le soutien que vous commencez à avoir, la publication du Cœur de Thomas est particulièrement compliquée. Le succès de la série n’est pas au niveau des attentes de l’éditeur. Qu’est-ce qui vous a permis de dépasser les doutes ?

A cette époque La Rose de Versailles avait un succès fou. On me disait de faire la même chose, de faire une série qui se vendrait autant. Je ne pensais pas avoir d’histoire assez longue en stock jusqu’à ce qu’une de mes assistantes me rappelle que j’avais dessiné Le Cœur de Thomas. J’avais déjà presque 300 pages. J’ai donc présenté cette série qui était déjà bien avancée, sans être vraiment sûre de moi. On m’a assuré que c’était parfait et la publication a commencé.

Les magazines de prépublications avaient des sondages pour demander l’avis des lecteurs. Après la sortie du premier chapitre, mon éditeur est revenu me voir pour me demandait quand se terminait Le Coeur de Thomas alors que la série devait durer un an ou deux.

Alors qu’elle était dernière du classement des lecteurs, j’ai demandé une autre chance pour essayer de redresser la barre. Semaine après semaine, je grappillais une délai supplémentaire, je négociais pour avoir un épisode en plus afin de pour pouvoir faire avancer mon histoire. Ça a duré pendant des mois et c’était assez haletants.

Durant cette période, Shogakukan a également décidé de sortir un livre relié : Le Clan des Poe. Ce n’était pas la norme d’avoir des mangas reliés. C’était leur première sortie et m’ont choisie alors qu’ils avaient beaucoup d’autres mangakas bien plus connus que moi. Le premier tirage était à 30 000 exemplaires. J’étais persuadée que ça n’allait pas se vendre et je leur avais dit que s’ils ne se vendaient pas ils pourraient me payer en livres. On m’avait dit « Tu auras qu’à te mettre devant une gare et les vendre à la sauvette » [Rires]

Finalement, tout a été vendu en trois jours. J’étais très étonnée et mon éditeur aussi.

Face aux ventes très satisfaisantes, il voulait arrêter Le Cœur de Thomas pour continuer Le Clan des Poe mais finalement il a accepté de voir comment ça allait évoluer. J’ai ainsi pu écrire la suite et terminer mon histoire en 33 épisodes. Même en m’en souvenant aujourd’hui, j’ai le cœur qui bat vite.

Le Clan de Poe est effectivement votre grand succès de cette époque. Et vous venez de parler justement de l’envie de l’éditeur de prolonger la série mais vous avez choisi de ne pas le faire. Si on regarde l’ensemble de votre œuvre, les séries plus ou moins longues sont quand même relativement rares. Et vous avez plutôt un penchant pour la forme courte pour la nouvelle. Est-ce que ça représente chez vous une envie de vous remettre systématiquement en question ?

J’aime dessiner des histoires courtes mais j’aime aussi dessiner des histoires plus longues. C’est l’éditeur qui me propose le nombre de pages. Quand on m’en demande 30, j’en dessine 30. Quand on m’en demande 16, j’en dessine 16. C’était comme ça durant une grande partie de ma carrière.

Il y a un jeu d’indices dans vos œuvres. Je pense notamment aux deux vers allemands qu’on trouve dans le Cœur de Thomas, qui sont attirés d’un poème de Goethe qui parle sous forme très élaborée, très métaphorique. Le titre du poème c’est « Petite rose de bruyère », c’est quelque chose qui parle d’une relation d’un consenti, donc d’un viol. Il y a une résonance particulièrement avec Le Cœur de Thomas.

Je suis une grande amatrice de littérature et quand je lis de la poésie, il y a certains poèmes qui me parlent immédiatement. Ça me donne envie de les utiliser dans mes mangas.

Vous indiquez avoir découvert la science-fiction avec Les courants de l’espace d’Isaac Asimov. Vous citez très spontanément différents auteurs, je pense Arthur C. Clark, Ray Bradbury, Philip K.Dick , Théodore Sturgeon.

J’aime la science-fiction depuis l’école primaire mais à l’époque il y avait très peu de romans qui étaient traduits. J’en trouvais dans des librairies de prêts et j’en empruntais. La main gauche de la nuit de Ursula Le Guin a fini par être traduit en japonais. C’est une autrice que j’ai beaucoup appréciée. Dans cette histoire, il y a des périodes où les personnages masculins se transforment en femmes. Dans le monde animal il y a beaucoup d’animaux hermaphrodites qui changent de sexe. J’ai été très marquée par cette œuvre. Son point de vue sur l’espèce humaine et très personnel et très intéressant. Encore aujourd’hui, je continue à lire de la science-fiction. J’adore ça. Mon dernier choc littéraire en SF est Le problème à trois corps.

« Pour moi, la science-fiction et le fantastique sont éminemment proches du monde réel. C’est pour cela que passer par ces genres me permet de saisir plus facilement la réalité. »

Moto Hagio – Exposition « Au-delà des genres »

Il y a un tournant aux années 80 où vous entrez dans une tonalité beaucoup plus sombre. Il y a une forme d’abandon de la fiction, de la fiction distante, pour une fiction beaucoup plus proche. Est-ce que vous pouvez expliquer d’où vient ce changement ?

Au début des années 80, quand j’ai commencé à dessiner Mèche et j’ai changé les proportions des personnages. Les proportions sont beaucoup plus proches de celles d’une vraie personne.

L’histoire était publiée dans Petit Flower et la rédaction de ce magazine s’adressait à une tranche d’âge un peu plus élevée puisqu’il s’adresse aux jeunes filles après le collège. Pour correspondre à ce lectorat, j’ai changé les proportions pour les rendre plus réalistes.

Il se trouve que mes œuvres sont beaucoup plus sombres à cette époque. J’avais eu une énorme dispute avec mes parents qui me demandaient pourquoi je continuais sur cette voie. Ça les énervait et ils me répétaient d’arrêter une bonne fois pour toute. J’avais beau essayer d’expliquer, ils ne comprenaient rien et ne voulaient pas comprendre. J’ai commencé à les haïr et je voulais les tuer. J’étais vraiment… C’était la seule solution. Ils ne me laissaient pas tranquille. J’ai fait de ces sentiments un manga. C’est pour cela que le personnage principal de Mèche veut tuer son père.

Par rapport à cela, il y a deux œuvres qui ressortent fortement, Mon côté ange et Iguana no Musume, dans lesquelles on voit vraiment l’importance du regard des parents sur les enfants.

Pour qu’on me lise, il fallait tout de même que je reprenne mon calme et que je prenne un peu de distance. La colère ne permet pas de dessiner. C’était difficile d’équilibrer entre colère et créativité.

Était-ce plus facile d’écrire ces œuvres en pensant que vos parents ne les liraient absolument pas ?

Oui, oui, oui, c’est certes le cas, mais il se trouve que ma mère a lu Iguana no Musume. C’est assez mystérieux. Il y a une scène où la petite fille offre un cadeau d’anniversaire à sa mère, qui lui renvoie la figure en disant qu’elle n’en veut pas. Eh bien, ça m’est vraiment arrivé. Quand ma mère a lu cette histoire, elle s’en est souvenu et elle a pleuré. J’étais étonnée car je n’imaginais pas qu’elle lisait mes mangas. Et c’est là qu’elle m’a une nouvelle fois demandé d’arrêter de dessiner.

© 1992 Moto Hagio, Shogakukan / Iguana no Musume

Sous la domination d’un dieu impitoyable est un titre qui traverse la décennie 90. C’est votre série la plus longue puisqu’il y a 17 tomes dans la première édition. C’est aussi l’une de vos séries les plus insoutenables. On reprend des thèmes qui sont déjà présents, de manière moins frontale, dans Le Cœur de Thomas. Quels souvenirs avez-vous de la réalisation de cette œuvre très particulière ?

J’y ai mis toute ma noirceur. J’avais cette histoire en tête depuis très longtemps, mais le thème étant très très lourd, j’ai mis du temps avant de pouvoir me lancer. Je voulais la dessiner, mais j’avais peur de me fatiguer, que ce soit trop difficile. En particulier pour dessiner le beau-père du héros. Dessiner un tel monstre me semblait compliqué. Pourtant, quand j’ai commencé à dessiner tous les sévices qu’il faisait, j’ai pris beaucoup de plaisir. C’est très étrange. C’est un personnage horrible que j’ai imaginé très difficilement mais finalement j’ai pris beaucoup de plaisir à le dessiner.

Cette espèce de violence, d’agression, cette absurdité que j’avais subi de mes parents, j’ai décidé de leur renvoyer la balle.

J’y ai pris beaucoup de plaisir, c’est pour ça que la série s’est allongée. En même temps, je réfléchissais évidemment à la raison du comportement de ce beau-père. Ça m’a permis d’apprendre à dessiner des adultes. Pour moi, les adultes étaient alors des dominateurs. Ils étaient une présence faite pour dominer les enfants. En réalité, ce n’est pas le cas et c’est en dessinant Sous la domination d’un dieu impitoyable que j’ai compris toutes ces choses.

Je vais juste en profiter pour souligner que ce titre est une autre référence littéraire puisqu’il s’agit d’une référence au titre d’un essai qui s’appelle The Savage God, History of Suicide, de Alfred Alvarez, qui date de 1972.

Oui, ce titre correspondait parfaitement à l’histoire que je dessinais. J’avais lu une citation de l’ouvrage que vous avez évoqué et à l’époque je cherchais un titre pour mon histoire. Elle est tombée à pic.

© 1992 Moto Hagio, Shogakukan / Zankoku na kami ga shihai suru

La musique est un élément très présent dans votre œuvre. C’est quelque chose qui est important pour vous ?

Mon père était un violoniste amateur qui rêvait de devenir violoniste professionnel mais il n’en a jamais eu la chance. Il était membre de l’orchestre de son entreprise où il jouait du violon. Depuis que je suis tout petite, j’ai été en contact avec beaucoup de types de musique différentes. C’était un joueur classique et moi j’ai écouté les Beatles que mon père détestait.

Dans Le Saule, il y a une forme de réconciliation avec la mère. Est-ce que c’est aussi une manière pour vous d’arriver au bout de ce qu’on a identifié comme une écriture thérapeutique ?

Le Saule est une histoire qui se passe au même endroit, avec très peu de personnages. Je me suis dit que je pouvais figurer le passage du temps avec le dessin. C’est pour cela que l’œuvre est quasiment muette. C’est simplement à la fin, après toutes ces planches silencieuses, que le personnage masculin parle. Avec cette dernière planche, on comprend pourquoi cette femme est restée à attendre sous le saule sans que personne ne s’approche d’elle.

Quelques mois après la catastrophe de Fukushima, vous êtes l’une des premières mangakas à aborder frontalement le sujet avec Nanohana. Vous expliquez que c’était une véritable nécessité de prendre la parole sur ce sujet.

En 2011, la centrale nucléaire de Fukushima a explosé, et tous les gens qui vivaient aux alentours ont été évacués. Je me suis souvenue de Tchernobyl car j’avais aussi vécu cette catastrophe. Dans le cadre de la centrale nucléaire de Fukushima, c’était vraiment quelque chose de très proche. J’ai été très choquée par le nombre de morts aussi dues au tsunami. Je me suis demandée comment on allait faire pour se reprendre, pour se reconstruire après un tel drame.

Fukushima se trouve au nord de Tokyo et j’avais l’impression qu’un vent de tristesse qui battait la capitale. Au Japon, la floraison des cerisiers est pourtant une période qui joyeuse mais le gouvernement nous demandait d’éviter les effusions de joie. Les gens n’avaient pas le droit de se rassembler dans les parcs pour faire des pique-niques sous les sakura. Un ami auteur m’a dit qu’il fallait tout de même en organiser car ne rien faire était la meilleure façon de s’attrister. Il m’a invitée à Harajuku et nous étions une dizaine, avec nos jus de fruits, à profiter des cerisiers en fleurs. Quelqu’un m’a alors dit qu’à Tchernobyl, même si la terre avait été souillée, la végétation avait repris ses droits. Des fleurs de colza y poussaient et qui permettaient de dépolluer, en enlevant la radioactivité des sols.

Alors que je pensais que c’était fini à Fukushima, ces paroles m’ont donné l’espoir d’une renaissance. En rentrant chez moi, j’ai fait des recherches sur la dépollution de Tchernobyl. Même si cela prenait des années et des années, c’est un processus très vert. J’ai alors eu l’idée de dessiner une histoire où on plantait des fleurs de colza à Fukushima.

En temps normal, je ne montre pas mes planches avant la publication mais pour Nanohana, étant donné qu’il y avait beaucoup de réfugiés et que c’était un sujet politique, j’ai décidé de montrer un crayonné avant.

Je pense que j’ai pu écrire cette histoire car elle était proche. J’avais des connaissances qui vivaient à proximité de la centrale. Ce sont des expériences tellement fortes que plus on en est proche, plus on les vit de façon personnelle.

Alors, même si après la publication, je continuais de sentir ce vent de tristesse qui soufflait depuis Fukushima, ça m’a aidé à retrouver un certain calme et une certaine sérénité.

© 2011 Moto Hagio, Shogakukan / Nanohana

En 2016, 40 ans après la fin de la série, vous acceptez de revenir sur Le Clan des Poe. Qu’est ce qui vous a poussé à replonger dans cet univers, à reprendre ces personnages ? Qu’est-ce qui était différent ?

J’adore les personnages du Clan de Poe. C’est une histoire qui a beaucoup de fans qui étaient en demande pour suite. Mais quand on dessine, avec le temps, notre style a tendance à changer. En ayant conscience de cela, plus le temps passait, plus il était difficile de m’y remettre. C’est à l’occasion d’un numéro anniversaire de Petit Flower qu’un éditeur m’a contacté pour écrire une histoire courte. Je me suis alors dit que j’allais faire un épisode hors-série.

En réfléchissant aux souvenirs d’Alan et d’Edgar, c’était comme si j’ouvrais une porte pour jeter un coup d’œil. Ils étaient là, ils m’avaient attendue tout ce temps, prêts à me raconter ces 40 dernières années. J’étais très surprise de les voir et je me suis sentie comme une mère qui avait abandonné ses enfants et qui retombait dessus par hasard.

C’est comme ça que ça a commencé, et je suis encore en train d’écrire la suite. C’est un phénomène assez mystérieux. Ce sont les personnages qui me guident et qui m’animent.

Certains lecteurs espéraient me voir retrouver mon style des années 70. C’est quelque chose qui faisait très peur. J’avais peur qu’on me dise que ce n’était pas le même dessin. Mais il se trouve que ceux qui attendaient histoire étaient très contents de retrouver les personnages. J’étais rassurée.

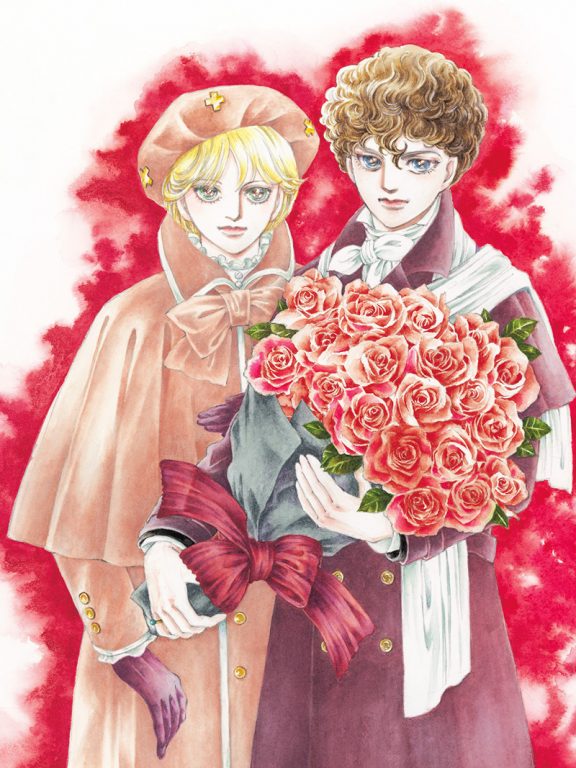

© 2019 Moto Hagio, Shogakukan / Poe No Ichizoku

Pour conclure, s’il y avait quelque chose que vous pourriez changer dans votre carrière, qu’est-ce que ce serait ? Et quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui devrait se lancer dans le manga aujourd’hui ?

À l’époque un éditeur de Kodansha m’avait demandé si je ne voulais pas adapter quelque chose, parce que je lui ai envoyé des histoires toujours trop sombres. Les histoires que l’on m’a proposées ne m’inspiraient pas du tout. Mais je pense que si on me présente une histoire qui me plaît, je serais ravie de la dessiner. À l’époque, on m’avait proposé de faire des adaptations, mais rien ne me plaisait mais je n’ai pas osé leur demander de me proposer mieux. A l’époque, j’ai refusé de dessiner sur la base d’un scénario.

Pour les débutantes, dessinez ce dont que vous avez envie de dessiner. Vous allez avoir de nombreux retours différents. Écoutez les mais ne les suivez pas, faites-vous confiance. C’est difficile de faire l’arbitrage entre les deux. Trouvez un bon éditeur, comme moi j’ai trouvé Mr. Yamamoto qui a acheté ma pile de mangas refusés. Si vous tombez sur une telle personne, surtout ne la lâchez pas parce qu’il y en a très peu.